10月28日下午,德国特里尔大学汉学荣誉教授、著名汉学家卜松山(Prof. Karl-Heinz POHL)应邀为传播系师生带来题为“中国美学之哲学和跨文化的参照系”的讲座。讲座由Markus Georg Thomas HEIDINGSFELDER博士主持,现场气氛热烈。

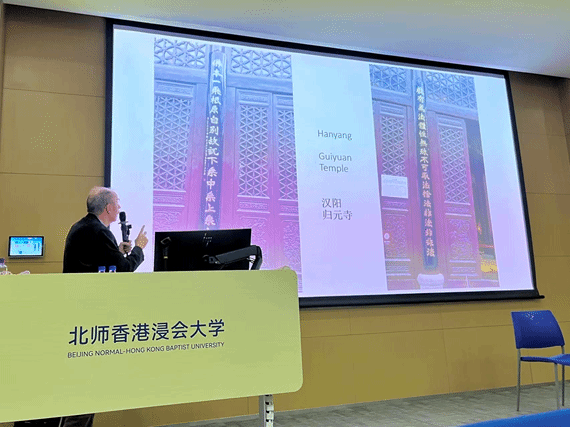

卜松山教授分享关于中国美学的见解

讲座伊始,卜教授从学科源流切入,指出“美学”作为一门认知性学科由西方学者提出,并于晚清传入中国。他强调,理解中国传统美学不应简单套用西方偏好,而应回归其自身的语言与思想土壤。卜教授进一步阐释,中国美学根植于象形文字,其表达方式多借助意象,与西方论述性传统形成鲜明对比。在解析汉语“对仗”结构时,卜教授以文言文为例,说明其不仅是修辞手法,更与“阴阳”哲学思想息息相关,唯有把握对仗,方能理解文意。

卜教授向观众们讲解“对仗”结构

在第二部分中,卜教授系统梳理了儒、道、佛三家思想对中国美学的深刻影响。儒家强调“礼乐和谐”,引申出“诗言志”“文以载道”等艺术与道德相统一的观念;道家则崇尚“含蓄”表达,体现出一种“无艺术的艺术”境界。卜教授特别指出,“神、天、气”是中国美学中三个核心范畴,其背后蕴含的艺术创造力,需通过长期练习与模仿方能领悟。此外,他也简要提及佛教“色空”辩证观对中国审美观念的渗透。

接着,卜教授转向跨文化视角,探讨西方影响下中国美学的现代转型。他表示,“Aesthetics”被译为“美学”本身即是一种创造性误解,现代中国美学常被理解为“美的学问”,被视为文化最高尚的象征,而非纯粹的学术科目,这一认知与20世纪初西方美学传入时的滞后性有关。

讲座尾声,卜教授以歌德的诗句作结,为这场横跨东西的美学之旅画上优雅句号。

在互动环节,师生踊跃提问,围绕“中国辩证法的特质”“西方文学与美学的分野”等议题与卜教授展开深入交流。讲座结束后,Markus Georg Thomas HEIDINGSFELDER博士向卜松山教授赠送纪念品,整场活动在掌声中圆满结束。

讲座结束后,卜松山教授与Markus Georg Thomas HEIDINGSFELDER博士合影留念

撰稿/摄影 | 郑之钰